Knicks

Schützenswerte Landschaftselemente Schleswig-Holsteins

Das Knicknetz in Schleswig-Holstein ist mit etwa 60.000 km Länge einmalig in Deutschland. Seit ca. 1770, damals vornehmlich zur Abgrenzung von Koppeln bzw. des Privatbesitzes angelegt, sind diese bepflanzten Wälle ein typischer Bestandteil der schleswig-holsteinischen Kulturlandschaft geworden. Regional sind die Knicks bei ihrer Anlage höchst unterschiedlich bepflanzt worden, so dass sie sich in ihrer Gehölz- und Artenzusammensetzung grundlegend unterscheiden. Zum Teil sind auch ebenerdige Knicks angelegt worden. Deshalb kann man schwerlich von „dem typischen schleswig-holsteinischen Knick“ sprechen, vielmehr sind die regionalspezifischen Besonderheiten zu beachten. Aufgrund der Zusammensetzung der Pflanzenarten können etwa 85 verschiedene Knicktypen in Schleswig-Holstein unterschieden werden. Unter anderem kommen auf den Schleswig-Holsteinischen Knicks nachfolgende Arten vor: Birke, Eiche, Hasel, Schlehen, Weißdorn, Hartriegel, Pfaffenhütchen und Brombeerarten. Die schleswig-holsteinischen Landwirte haben ihre Knicks über Jahrhunderte durch Pflege und Nutzung erhalten. Auch heute stehen die Landwirte zu dieser Tradition und ihrer Verantwortung für diese Landschaftselemente.

Aktuelle Knickschutzregelungen

Die Knickschutzregelungen wurden in den vergangenen Jahren mehrfach geändert. Seit dem Jahr 2016 sind die Vorschriften zur Knickpflege im Landesnaturschutzgesetz festgeschrieben. Für eine Änderung bedarf es somit einer Mehrheit im Landtag.

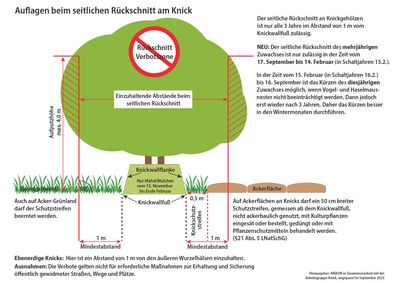

Die folgende GRAFIK stellt die Auflagen beim Seitlichen Rückschnitt dar. Sie kann auch als Arbeitsunterweisung auf den entsprechenden Geräten (Schlepper oder Bagger) mitgeführt werden.

ACHTUNG: Das seitliche Einkürzen des mehrjährigen Zuwachs ist nur noch in den Wintermonaten (NEU: vom 17. September bis 14. Februar) zulässig!

Mit dem Vorziehen der Knickschutzfrist für das seitliche Einkürzen um zwei Wochen dürfen Knicks nun alle 3 Jahre zwischen dem 17. September und dem 14. Februar auf 1 m Abstand zum Knickwallfuß zurückgeschnitten werden. Ein weiteres Vorziehen des Schnittzeitpunktes wird in einem Pilotprojekt evaluiert.

Überhälter-Management

Bei Knicks ist das traditionelle Knicken alle 10 bis 15 Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis einschließlich des letzten Tages des Monats Februar bei Erhalt der Überhälter und Entfernen des Schnittgutes vom Knickwall eine zulässige Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahme.

Empfehlungen zur guten fachlichen Praxis:

- abschnittsweises Knicken

- Glatte Schnittflächen: eventuell Nachsägen notwendig

- Entfernen des Schnittguts vom Knickwall (mind. vor der Brut- und Nistzeit)

Was ist ein Überhälter?

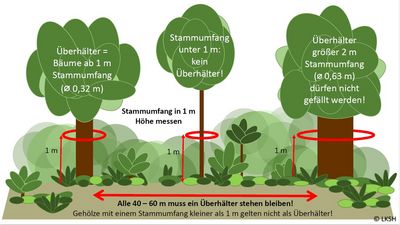

Überhälter sind im Knick stehende Bäume mit einem Stammumfang von mind. einem Meter gemessen in einem Meter Höhe über dem Erdboden.

Welche Überhälter darf ich fällen?

Das Fällen von Überhältern bis zu einem STU von 2 m ist zulässig, sofern in dem auf den Stock gesetzten Abschnitt mind. ein Überhälter (ein nachwachsender Baum reicht nicht!) je 40 bis 60 m Knicklänge erhalten bleibt.

ACHTUNG: Überhälter mit einem Stammumfang von mehr als 2 m gelten als landschaftsbestimmend und dürfen nicht gefällt werden, außerdem können auch mehrstämmige Bäume Überhälter sein!

Dieser Artikel vom MEKUN beschreibt die aktuellen Vorgaben beim Überhälter-Management.

Rechtliche Historie

Seit 1973 ist das Knicknetz in Schleswig-Holstein aufgrund des Landschaftspflegegesetzes bzw. später durch das Landesnaturschutzgesetz auf besonders strikte Weise geschützt.

Die Aufhebung des Knickerlasses am 25.08.2005 wurde von einigen als wichtiger Schritt zur Entbürokratisierung angesehen, von anderen mit großen Befürchtungen des Kahlschlags zur Kenntnis genommen. Dennoch war der Knick auch nach Aufhebung des Knickerlasses durch das Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Im Jahr 2007 wurde das Landesnaturschutzgesetz geändert und enthielt fortan keine detaillierten Bewirtschaftungsauflagen zur Knickpflege. Diese vermeintliche Lücke wurde am 21.09.2007 durch die freiwillige Knickpflegevereinbarung zwischen dem Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, dem Landesverband der Lohnunternehmer und dem Bauernverband geschlossen. Mit der Unterzeichnung wurde vereinbart, die maschinelle Knickpflege unter Berücksichtigung der ökologischen Belange fortzuentwickeln. Zu diesem Zweck verständigte man sich auf entsprechende Grundsätze und Empfehlungen.

Aufgrund der Verordnungsermächtigung im geänderten Landesnaturschutzgesetz aus 2007 ist die Biotopverordnung am 22.01.2009 in Kraft getreten. Dadurch hat der Gesetzgeber wieder konkrete Aussagen zur Gestaltung der Knickpflege getroffen. Demnach waren ein senkrechtes Aufputzen bis zum Knickwallfuß und ein fachgerechtes „Auf-den-Stock-Setzen“ etwa alle 10 bis 15 Jahre vom 1. Oktober bis 14. März, verbunden mit einem Überhälter-Management, zulässig. Diese Aussagen waren bereits in der Knickpflegevereinbarung enthalten und die weitergehenden Empfehlungen hatten auch weiterhin Bestand.

Im Jahr 2013 wurden aufgrund einer Änderung der Biotopverordnung die Knickpflegevorschriften verschärft: Fortan gehörten ein Saumstreifen zum Knick dazu, das seitliche Einkürzen war nur noch in einem Meter Abstand zum Knickwallfuß zulässig, alternativ gab es den Schrägschnitt. Auch die Definition des Überhälters wurde strenger gefasst.

Seit 2016 sind die maßgeblichen und aktuellen Knickschutzvorschriften direkt im Landesnaturschutzgesetz festgeschrieben. Für eine Änderung dieser Regelungen bedarf es somit einer Mehrheit im Landtag.

Die Knicks werden durch § 21 Abs. 1 des Landesnaturschutzgesetzes vom 24.Juni 2016 als gesetzlich geschützte Biotope definiert und in Zusammenhang mit dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 30) ist die Beseitigung eines Biotops verboten. Das gleiche gilt für alle Maßnahmen, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung dieser Landschaftsbestandteile führen können.